Oscura irracionalidad

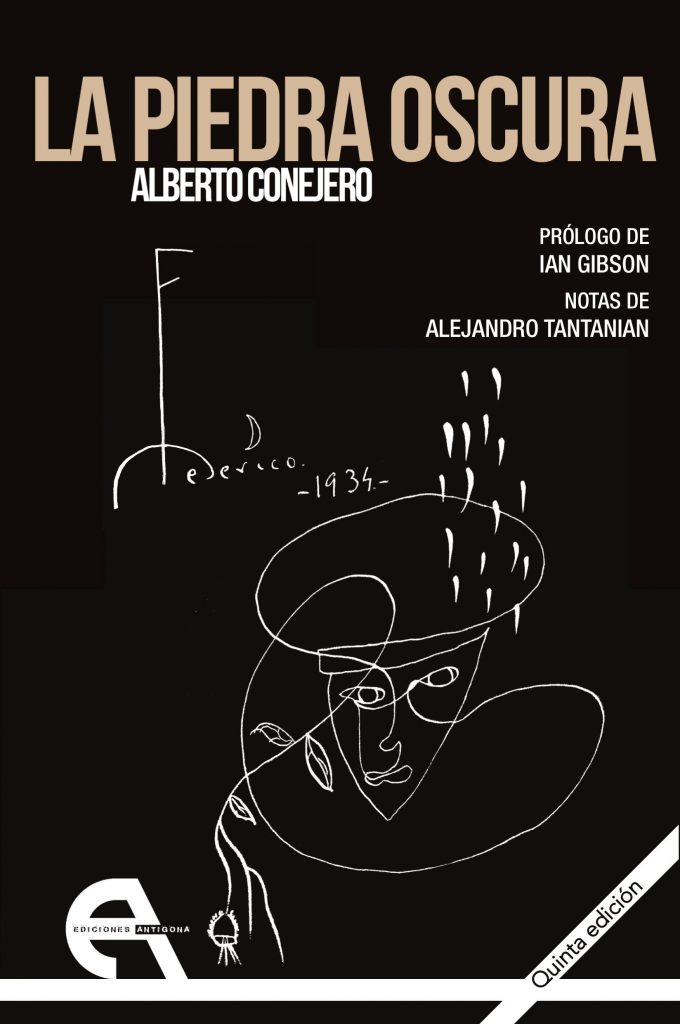

Acabo de terminar “La piedra oscura” (Ed. Antígona), de Alberto Conejero, y me ha estallado en las manos. Volveré a leerlo, y volveré a esto que escribo, pero antes diré que llevo rabia callada dentro, y silencios que me perseguirán unos días como un hierro que quema, y fascinación y pena y una soledad que no tiene forma pero creo compartir con quienes sienten que se está perdiendo algo y no hacemos nada por remediarlo porque nuestro cansancio, nuestra apatía y toda nuestra burocracia mental se antepone a lo que verdaderamente queremos, y nos dice que hoy no, que quizá mañana, o quizá mejor otro día. Es tan triste que tengamos que matarnos por pensar distinto. A veces, ni siquiera hacen falta balas.

En una de las cartas que aparecen como epílogo a la obra, Alejandro Tantanian recuerda unas palabras de Krystian Lupa, también director de teatro, justificando que Treplev sobreviviera en su adaptación de “La Gaviota” de Chéjov: «no podemos seguir matando la belleza. Nuestro mundo ya se encarga de hacerlo diariamente». El mundo mata inexorablemente.

En una de las cartas que aparecen como epílogo a la obra, Alejandro Tantanian recuerda unas palabras de Krystian Lupa, también director de teatro, justificando que Treplev sobreviviera en su adaptación de “La Gaviota” de Chéjov: «no podemos seguir matando la belleza. Nuestro mundo ya se encarga de hacerlo diariamente». El mundo mata inexorablemente.

Matar por el simple hecho de estar al otro lado. Matar a gente desconocida, de otros lugares, de otras familias que creen que tu muerte significará su supervivencia. Muerte de gente desconocida matará a los suyos solo por ser diferentes. Matar porque te ordenan que mates. Matar como medio de liberar los demonios que todos llevamos adentro pero mantenemos ahí porque no podríamos vivir si los dejáramos libres. Qué estúpidas son todas las guerras. Hoy volvieron a salir imágenes de Siria, y no hay un solo edificio en pie. A cinco mil kilómetros de allí, en Marbella, el tío y varios hijos del presidente de aquel país nadan en un lujo que escupe en la cara de todos los refugiados que salieron de Alepo, de Homs, de Damasco, de Raqqa, por culpa de una guerra civil que escogió su casa como el tablero, y que ha acabado para siempre con sus vidas.

Los silencios intencionados de “La piedra oscura”, lo que los libros de historia nos han enseñado a retazos, las novelas que hemos leído, la memoria colectiva y las ideas y los juicios preconcebidos —mejores y peores— que tenemos de la figura de Lorca, es lo que verdaderamente hacen grande el texto, que se limita a pincelar la escena, a veces con una voz lorquiana de fondo, a veces con el mar batiendo implacable las rocas del presidio. Todo ese ambiente choca de frente con Sebastián, un carcelero cargado de prejuicios como cualquier chaval que cumple ochenta años de golpe y se mantiene agarrado a su fusil como un anciano a sus nudos y prejuicios; como un títere lleno de odio porque sí, porque un día le dijeron que tenía que odiar y así debía de ser hasta el final de sus días. Sebastián, el joven que nunca fue al teatro y apenas si conoce de oídas a Lorca —una paradoja traída con genialidad por el autor— y que, súbitamente, ante la inminencia de una muerte de la que no es responsable pero le señala con el dedo, termina siendo de nuevo el niño ingenuo que es, desarmado ya por la simpleza de Rafael, que solo sabe que quiere vivir, que desea la vida y al que le remuerde la mala conciencia de un último beso que llegó a dar por pudor, por orgullo, por culpa de una sociedad que no estaba aún madura para aceptar el amor de dos personas del mismo sexo. Un deseo que deja por siempre ya preso a Sebastián, convertido en guardián de secretos que carcomen la conciencia.

“La piedra oscura” es una piedra negra, negrísima, que te aplasta y te deja roto por un rato. Releerla es encontrar toda la negrura del ser humano resumida en unas páginas. El eco sordo de lo que somos en el fondo, aunque nos vistamos de civilización y etiquetas. La soledad es el peor sentimiento del mundo cuando nada puede hacerse para remediarla, y solo los que se saben solos pero siguen viviendo saben lo que es una muerte en vida. Una muerte como la de Rafael, a quien solo una incertidumbre lo mantiene vivo. Un remordimiento. Una cuenta pendiente. Lo inhumano supera a lo humano y es capaz de destrozar la humanidad.

Limitarse a leer el libreto solo acrecienta la necesidad de ver representada la obra. Cuando los silencios se suceden y solo el cuerpo es capaz de expresar la amargura, solo la imaginación o algún recuerdo sintético pueden emular el dolor de lo que nunca podrá arreglarse. No es tanto la muerte de Federico como el calvario que arde dentro de Rafael lo que verdaderamente conmueve. La exposición a un precipicio en un patíbulo que le asfixia y te asfixia si intentas entrar en su pellejo. La injusticia de un país que nació irracional e irremediablemente irracional morirá. Perdón por la tristeza.