La competición de las víctimas

La revolución como palanca de cambio está agotada, carece ya de base, y al mundo le hace falta algo de poesía. Hace tiempo que perdimos la inquietud de los artistas y escritores de antes, los que buscaban con las manos, con las palabras, con la música, y tenían un propósito más allá de la moda que trascendía a la vida general. Hoy, la lucha entre lo imperecedero y la pretenciosidad parece perdida. Las reivindicaciones que un día arrancaron derechos y libertades a los estados más terribles y totalitarios se han vuelto estériles. Lo pasivo es lo efectivo; el silencio, lo eficaz; y el sollozo, la mejor arma para combatir discursos.

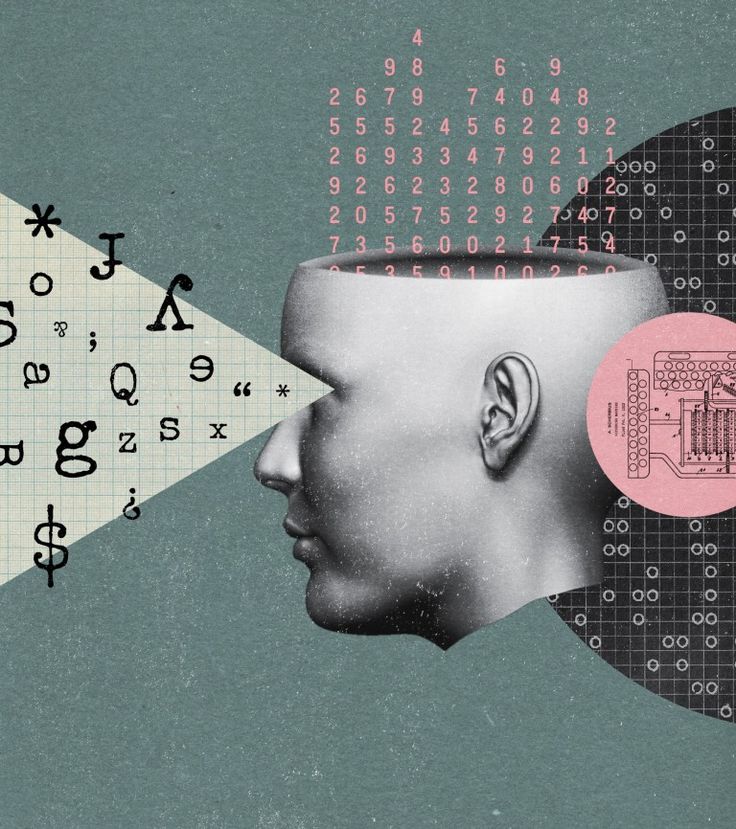

Siempre que escribo, tiendo a la decadencia. Y esta visión nihilista y escéptica de la sociedad me acompaña sin que pueda despojarme de ella. Posverdad, pospolítica, posdemocracia, posmodernismo, poshumanismo; toda esa pérdida irreversible de sentido que lo impregna todo y despoja al ser humano, al arte, a la política, de valores y referencias culturales, nos aplana, nos cosifica y nos convierte en un número, grises, como mercancía corriente, una masa informe sin más propósito que convertirse en un lamento, en una agonía. En una víctima.

Siempre que escribo, tiendo a la decadencia. Y esta visión nihilista y escéptica de la sociedad me acompaña sin que pueda despojarme de ella. Posverdad, pospolítica, posdemocracia, posmodernismo, poshumanismo; toda esa pérdida irreversible de sentido que lo impregna todo y despoja al ser humano, al arte, a la política, de valores y referencias culturales, nos aplana, nos cosifica y nos convierte en un número, grises, como mercancía corriente, una masa informe sin más propósito que convertirse en un lamento, en una agonía. En una víctima.

¿Cuándo empezó todo ese vacío?

Daniel Giglioli (Herder, 2017) presenta el escenario que empezó a desplegarse sigilosamente desde la reconstrucción de Europa tras la guerra. El nuevo paradigma de convivencia invocaba al Estado del Bienestar como el paraíso de la civilización. Frente a la opresión comunista, la libertad plena del decir, pensar, hacer y sentir sin restricciones. Libertad con mayúsculas, defendida bajo pena de sacrilegio, elevada a un estrato solo alcanzable por la seguridad del individuo. Libertad y liberación en las que el individuo ya no debe ni produce nada para garantizar su bienestar. «No debo, me debéis»; cualquier otra opción no entra en la lógica, y se convierte automáticamente en un ataque contra su Libertad de ser, como un complot contra su liberación como individuo.

Esa libertad de decir, pensar, hacer y sentir se extendió hasta la de ser escuchado, comprendido, aceptado. El individuo debe ser aceptado por obligación, pero a diferencia de hace unas décadas, si hoy no es escuchado ya no grita; si no es comprendido ya no se hace valer por sí mismo. No protesta, no reivindica, no se indigna ni se retuerce, porque ser aceptado equivale a lograr una posición de privilegio al mismo nivel que el resto donde las reglas del juego cambian, y prima ser ignorada, incomprendida, ultrajada, jugar con una cualidad de víctima que la vuelva intocable hacia los demás.

Esta semántica del dolor explica el inmovilismo de nuestra sociedad hacia la corrupción. Todo ultraje ha experimentado la tabula rasa, y los techos de cristal no molestan. Hemos perdido nuestra autonomía y nuestra capacidad de superación al hacernos creer que lo individual es insignificante, que nos debemos a un todo, a una colectividad superior, y nos anestesiamos cuando los que sí deberían liderar no destacan, o hacen el ridículo sin un atisbo de sonrojo ni vergüenza. Como mucho, protestamos desde el sofá o las redes.

Y así surgen los populismos y los nacionalismos, figuras eternamente insatisfechas, ancladas a un relato inventado de frustraciones invisibles y a deseos incompletos como base de su existencia, aunque sean de un pasado que no les pertenece. Y también surge el rechazo generalizado a toda forma política. Vivimos hoy un rechazo inocuo a todo que nada construye e, irónicamente, se alimenta de su propia degradación para sobrevivir, que no para progresar ni realizarse.

Y así surgen los populismos y los nacionalismos, figuras eternamente insatisfechas, ancladas a un relato inventado de frustraciones invisibles y a deseos incompletos como base de su existencia, aunque sean de un pasado que no les pertenece. Y también surge el rechazo generalizado a toda forma política. Vivimos hoy un rechazo inocuo a todo que nada construye e, irónicamente, se alimenta de su propia degradación para sobrevivir, que no para progresar ni realizarse.

La pena es un escudo, y se vende a montones como en un mercado barato. No necesita base legal ni argumentos. El dolor no se puede demostrar y al mismo tiempo es infinito. Incluso puede compartirse. Es contagioso y pasivo y tentador. Es útil, y arroga el derecho a sobrepasar esa libertad de decir, pensar, hacer y sentir porque la víctima se purifica con la aflicción y adquiere inmediatamente un estatus degradado que le permite extralimitarse impunemente. Así vive actualmente una parte de Cataluña, sobre una falacia mantenida con un discurso afligido, en una permanente competición por ser la más víctima de las víctimas y midiendo al milímetro su rebeldía para no perder del todo su condición lastimera, lo que acabaría con ese salvoconducto de aceptación de parte de la sociedad.

Pero así vivimos, sin el coraje suficiente para salir a buscar los referentes que nos faltan, ni la verdad. Instalados en la comodidad de un Estado del Bienestar que todo da y nada pide, en la letanía de unas redes sociales que alivian y engordan al ego, creyéndonos más libres que nunca, con más derecho a ser escuchados que nunca, con menos responsabilidad que nunca. Avanzamos, pero mirando hacia atrás, demandando atención y bienestar, reclamando el derecho de que todo cambie para satisfacernos, pero con el derecho también de no hacer la revolución ni promover el cambio; Así construimos esta sociedad nihilista del dolor y víctimas sin nada ni nadie que nos lidere, ni siquiera nosotros a nosotros mismos. Y así, no nos entra la luz.

Juan Ríos