Armand sonaba mejor

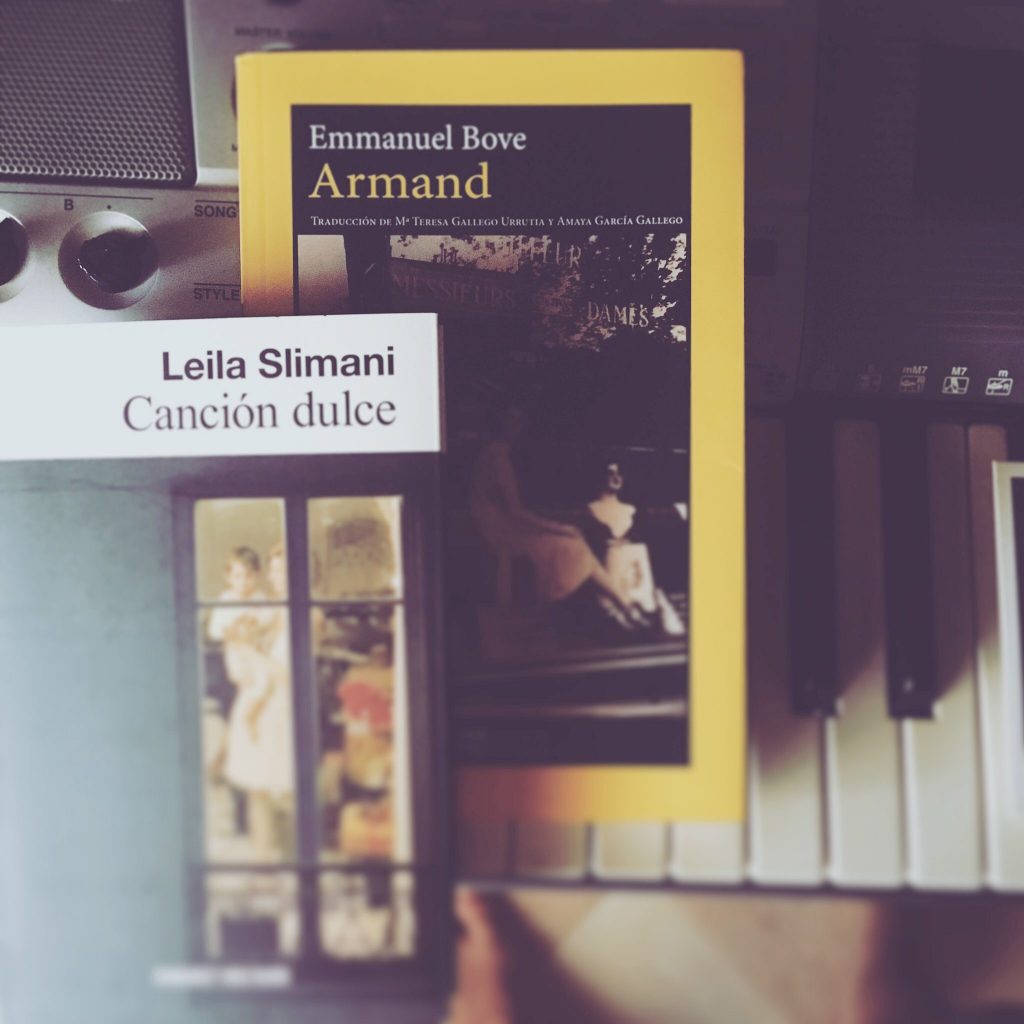

Cuando entro a una librería, después de un rato pululando entre estantes, me gusta pedir recomendaciones al librero/a. Yo ya tenía en la mano “Armand”, la “Biografía del Silencio”, de Pablo D’Ors y un par más que no recuerdo. Y como no hay cuatro sin cinco, me presentaron a Leila Slimani, premio Goncourt con su “Canción dulce”, a la que le he dedicado un par de días con permiso de Emmanuel Bove.

Resulta extraño cómo el ser humano puede llegar a transformarse a partir de una revelación, un conflicto externo o una tragedia, sea nimia o de dimensiones mundiales. Quizá «extraño» no sea la palabra. «Curioso», quizá, aunque la curiosidad esté más relegada a lugares de inocencia o ingenuidad y sus connotaciones no alcancen los cambios que produce el haber tocado fondo. Interesante es, sin duda, si hablamos de literatura, sobre todo para quienes con una especie de sadismo reconfortante perseguimos tragedias ajenas para asombrarnos y aprender y cubrir a través de otros la cuota de tragedia que nos gustaría vivir por el placer de saber qué se siente al regresar a la superficie.

No sé si quedo en muy buen lugar, pero no conocía a Bove antes de leer “Armand”. Y debo confesar que llevaba unas cuantas páginas sin que pasara nada cuando me di cuenta que ese “algo” no iba a llegar. Porque Bove, que pertenece a esa época en la que la introspección de un personaje primaba sobre el argumento, no pretende maravillarnos con una historia de posguerra, sino con un par de días en la vida cotidiana de un ex combatiente que, de tanto acostumbrarse a la penuria, se siente fuera de lugar en su vuelta a la burguesía, y busca —¿consciente?—, regresar a ella.

Bove enhebra en su libro el débil amor entre Jeanne, una viuda que encuentra en Armand a su amante de reemplazo, y Armand, que halla en Jeanne alguien con quien reemplazar su pobreza hasta que su destino le arrastre de vuelta, no sin su beneplácito. Porque a veces, cuando el pozo en el que te has acostumbrado a vivir es tan negro y no quieres despertar de ese letargo, cualquier resquicio de luz se vuelve tan enemigo que lo sellas porque has aprendido a amar la oscuridad.

Entre esa oscuridad y la luz de un hogar burgués entra Emmanuel Bove, cincelando a sus personajes para engrandecer su novela. Dicen que no es la mejor obra de su bibliografía, pero basta detenerse un poco para ver la delicadeza con la que trata los dilemas internos de cada día, aquellos que no contamos porque a nadie le interesan —o eso creemos— pero al mismo tiempo nos hacen humanos, contradictorios, maniáticos, niñatos, ridículos como cuando nos quitamos los zapatos y nos desnudarnos en el pasillo para entrar a un dormitorio donde alguien finge que duerme después de una discusión, como si con ello fuésemos a condonarnos la pena o evaporar el enfado.

Armand no es el primer personaje literario que regresa irreconocible de una guerra sin saber cómo tomar tierra de nuevo, de tantas heridas que lleva. A veces, ni siquiera un aterrizaje sobre cojines consigue aplacar el vacío. A lo sumo, se comparte con otros que lo llevan dentro, pero jamás se llena de nuevo por entero. Por eso una crisis de pareja tan ridícula como la suya basta para poner fin a la mascarada. Armand no busca nada con afán. Se resigna, se deja vestir, come lo que le ponen por delante y se deja llevar en una relación donde no aporta más que su cuerpo, y de la que no recibe más que una vida normal hasta que algo, un escarceo con Marguerite, y alguien, su amigo Lucien y hermano de Marguerite, vienen a recodarle que su mundo no es ese.

“Armand” involucra al lector, trasciende la descripción y lo transporta al medio de esa habitación donde sucede todo a cámara lenta para que «vea» los gestos, «huela» la madera del salón y «escuche» la respiración y los silencios, sobre todo los silencios. Requiere inteligencia, experiencia de vida o sensibilidad suficiente para ponerse en la vida de tres personajes vacíos pero con un código inquebrantable y entender sus vicisitudes. Hay guerras que, sin ejércitos, dejan huellas más profundas que con balas.

A “Canción dulce” (Ed. Cabaret Voltaire)no puedo dedicarle más que un par de líneas. Dobla en páginas a “Armand” pero se queda a la mitad con una historia que no se compromete, no llena, que estira la historia y no impresiona, no critica a fondo, se queda abierta innecesariamente y rueda como un hámster sobre su propio argumento, sin avanzar, a pesar de un buen comienzo, su lectura ágil y algunos flashes de remordimientos, de tira y afloja y de personajes que se mienten y recuerdan a los de “Cicatriz”, de Sara Mesa, pero molestan más que convencen.

De ambas, sin duda me quedo con Sara Mesa, más profunda y con mejor psicología aunque me falle en la construcción, pero me ratifica la desconfianza en los premios y las fajas de libros llenas de elogios, sobre todo cuando los aduladores son escritores del propio sello editorial.

La última librera me preguntó qué había leído últimamente. Su respuesta fue: bueno, parece que te gusta lo clásico. Si lo clásico es bucear en el personaje, sí. El Goncourt de este año es una canción desafinada.