Advertencia contra el olvido

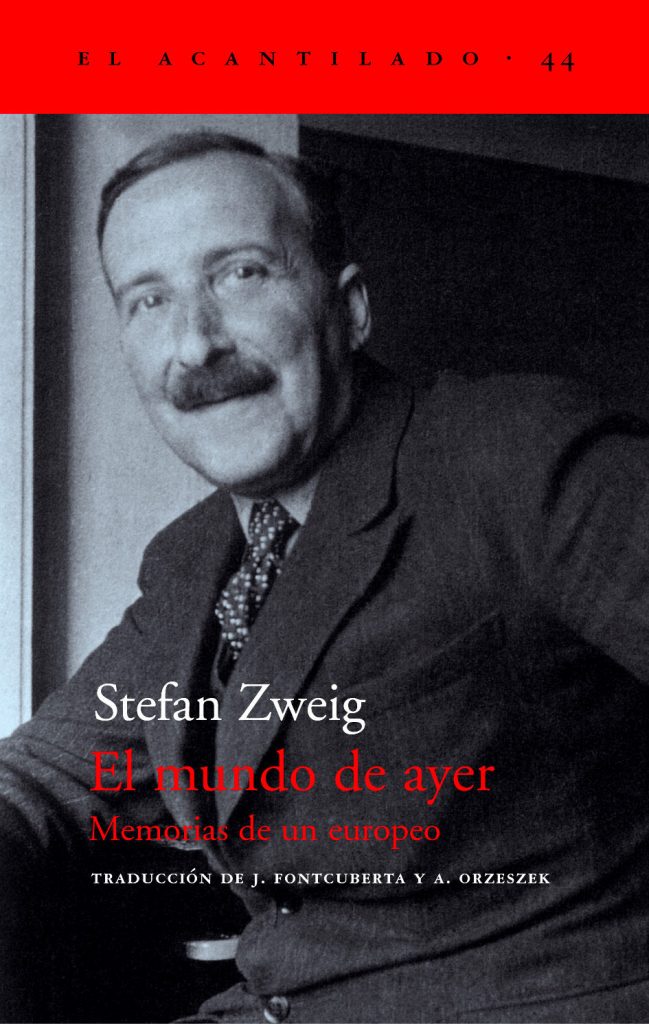

Sin libertad no hay progreso, ni crecimiento social, ni posibilidad de salvarse. Para un periodista es difícil no caer en el comentario político si se encuentra un libro como “El Mundo de Ayer” (Ed. Acantilado); un ensayo que no es sino la novela trágica del siglo XXI, si pudiéramos contemplar el siglo XXI como un antihéroe lleno de sombras caído en desgracia por culpa o a consecuencia de personas que un día decidieron cercenar la libertad y suplantarla por odio y nacionalismo.

Leer a Stefan Zweig es inspirarse de su elegancia, de su claridad, de su potencia intelectual, y al pasar la página llorar por la oportunidad perdida, por la Torre de Babel en la que vivimos, por el empeño en olvidarlo todo, por encaminarnos a los mismos errores que un día nos destruyeron. Es literatura sin un fin concreto, y por ello más infinita que cualquier otra, que busca la pureza artística y se preocupa por el ser humano, que se compromete con los problemas del mundo, pero no milita para darles solución, porque militar es quedarse a medio camino de la verdad pura.

La utopía imposible de Zweig enerva porque no sería tan imposible si no nos empeñásemos en ser tan distintos. Los conceptos de educación, de amor, de ciudadanía, de literatura, de arte y de política; la concepción que, desde su posición privilegiada, tiene del mundo —nadie sin un sustento como el que disfrutó Zweig en vida podría desarrollar una cultura intelectual tan vasta y ser viajero, no turista, ahí la diferencia, para exprimir así el cosmopolitismo— lo hace más negro, más injusto. Porque mientras unos se estrellan en su intento de construir conceptos como Libertad y abarcarlo como un todo indivisible, la unidad de medida de libertad zweigiana es la que circunscribe al pequeño ser humano: comienza en la propia persona, una base sencilla y quizá con fisuras, pero indestructible si la multiplicamos por tres mil millones. En muchos aspectos, seguimos siendo la misma Edad Media, pero con avances tecnológicos.

De ahí la lucha incansable contra la psicosis generalizada de la política, de los bandos, de la obligación de ser parte de algo so pena de sentirte señalado; el vacío que siente Zweig, que se llena de literatura y una correspondencia envidiable, es el de quien es capaz de sentir cada día que le roban un trozo de libertad y no ocurre nada, y descubre un día que entre dos países hay una frontera y traspasarla te convierte en extranjero y, a veces, en enemigo. «La frontera como concepto de la desesperanza de nuestras esperanzas», como dijo Zygmunt Baumann. Como reflejo de nuestras miserias más viles.

Zweig bucea en lo humano y descubre los demonios que hay en cada uno de nosotros para ponerles nombre, porque solo identificándolos se les puede dar muerte.

El Mundo de Ayer es un llamamiento a la memoria para recuperar el espíritu supranacional del ser humano por encima de colores, nacionalidades, sexos o religiones. «Antes de 1914, la tierra era de todos». Me gustaría escribir algo más ligero, pero la intensidad de Zweig me obligan a ponerme político con el asunto. Y sí, lo reconozco: tengo envidia de lo que vio, leyó, conoció, escribió y vivió. No podré olvidar jamás la fútil casualidad que le llevó a conocer casualmente, casi sin quererlo, y con una gracia de andar por casa, a James Joyce. Ahí es nada. O la hora que pasó como espectador privilegiado en el taller de Rodin mientras este, abstraído y en catarsis, se olvidaba que Zweig estaba de visita en su casa. El libro está lleno de principio a fin de episodios maravillosos, contados con una clarividencia y una amplitud intelectual que desbordan. A mí, por lo menos, lo ha hecho como pocos libros en toda mi vida.

El Mundo de Ayer debería ser el libro de cabecera de cualquier instituto, no solo para que los niños aprendan a amar la literatura, sino porque más importante que leer es convertirse en un ser humano. Zweig bucea en lo humano y descubre los demonios que hay en cada uno de nosotros para ponerles nombre, porque solo identificándolos se les puede dar muerte. En unos tiempos en los que todo tiene derecho a ser, en lo que el buenismo permite que convivan en un mismo territorio la irracionalidad de una guerra y el racismo, nos llega Zweig, artista que compite con el arte y por el arte, no contra otros artistas; intelectual sin pretensión de equipararse a ningún otro escritor; ciudadano sin afecciones nacionales más allá del hogar y la familia, enemigo de cualquier idea construida para separar a los pueblos, para gritarnos a la cara que en la educación lo está todo. El infierno y el cielo, la luz y la oscuridad, la música y el alarido, el auge y la caída, el Estado que despunta y la sociedad que se hunde, la corrupción y la virtud, la utopía que no debemos dejar de perseguir en otros países, en otras casas, en otras compañías, en otras camas y en otros libros.

En la educación está, en definitiva, la libertad de ser y rebelarse contra los que no quieren que seas. Como ser humano. Como ciudadano del mundo.